- · 《古汉语研究》投稿方式[01/26]

- · 《古汉语研究》期刊栏目[01/26]

- · 古汉语研究版面费是多少[01/26]

高本汉与中国语言学研究(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:答辩结束后的高本汉,先是去哥德堡大学任教。到1920年时,他计划要再去一次远东。两年后,这个计划成功了,高本汉顺利地访问了上海,而后去了日本

答辩结束后的高本汉,先是去哥德堡大学任教。到1920年时,他计划要再去一次远东。两年后,这个计划成功了,高本汉顺利地访问了上海,而后去了日本东京。在日本待了近4个月之后,高本汉回到了哥德堡大学。此后到1939年高本汉担任瑞典斯德哥尔摩远东博物馆馆长前,他一直在哥德堡大学完成他对于汉语的研究。

从1915年开始,高本汉先后发表了《中国音韵学研究》(分为四卷出版)、《中国语与中国文》、《中日汉字分析字典》、《左传真伪考》、《汉语词类》、《中国语言学研究》、《汉文典》等成果。当然,这些成果无一例外都是用外文写作。这对于中国学者而言,实在是非常不便于利用,故而有一大批中国学者投入到译介这些成果的工作中。参与这些工作的有张世禄、赵元任、李方桂、罗常培、贺昌群、陆侃如、冯承钧、王静如、董同龢等人。

《汉语音韵学》(音韵学丛书)

董同龢 著

从历史角度看,高本汉无疑是一个被运气钟爱的人。前举张世禄、赵元任、李方桂、罗常培等人,均是在学术史上留下大名的赫赫人物。由他们来翻译高氏的著作,真可以说得上是“同类相求,同声相应”了。自然,高本汉的学术理念乃至其学术范式,就更为后来的中国学者所理解、所接受。我们不妨看两段评价。第一段是张世禄先生在《音韵学》(1932年)一书里说的:

他(指高本汉)对于中国周汉时代的古音,也曾有过几度的试探,以为中国过去古音的研究,运用材料实在笨拙得很,现今应当重新的来做一番考证。他对于隋唐以后的语音已正式的建立几个系统。高本汉的结果,固然还未能完全可信任。但是,单举他所应用的方法的细密而说,已经可以推为现今最进步的中国音韵学了。

第二段是著有《等韵源流》的音韵学家赵荫棠说的:

等韵图的编制,至劳乃宣已走到穷途;宋元等韵的解释,至黄季刚亦陷入绝境。设若没有新的血液灌输进来,恐怕我们中国的音韵学永永远远停留在株守和妄作的阶段里。幸而我们借着创制注音符号与国语罗马字的机会,激起来新的趣味,于是近代语音学的知识和比较语言学的方法,以及国际音标的好工具,都从美欧介绍到我们中国。这种介绍,自然对于中国音韵全体都有大的帮助,而等韵学的研究亦因此而开辟新的纪元。在音韵学的新运动之下,有新的贡献的,是赵元任,钱玄同,林语堂,李方桂,黎劭西,刘半农,高承元,魏建功,罗莘田诸位先生。他们或介绍,或发明,或补苴,共成音韵学的新园地。所以我们现在叙述起来,很难确定他们各人学说的来源和相互的影响的脉络。但是,我们从何处叙起呢?我们现在只能以高本汉()所研究中国音韵学的结果为起点,然后叙述国内各家之补充与修正。

从这两段话里,我们便能晓得对于中国语言学研究来说,高本汉及其代表的研究范式究竟占了一个怎样的地位。

在高本汉逗留中国的时候,研究音韵学尚且还可以借助高氏的新方法把清人使用的老材料再翻新一遍。但是在高本汉到达中国前,河南殷墟的惊天发现——“甲骨文”的现世,就已经暗暗要求喜欢赶新鲜劲的学术研究要尽早用上这批出土材料。自然,高本汉对于这些材料有所注意。在完成《中国音韵学研究》之后(四卷本。第四卷于1926年出版),高本汉花费了14年时间来把他研究上古汉语的结晶从学术研究的溶液里析出。这部结合了出土的甲骨文材料、金文材料,又以汉字的谐声关系编排字头顺序的字典,便是《汉文典》(1940)。

《汉文典(修订本)》

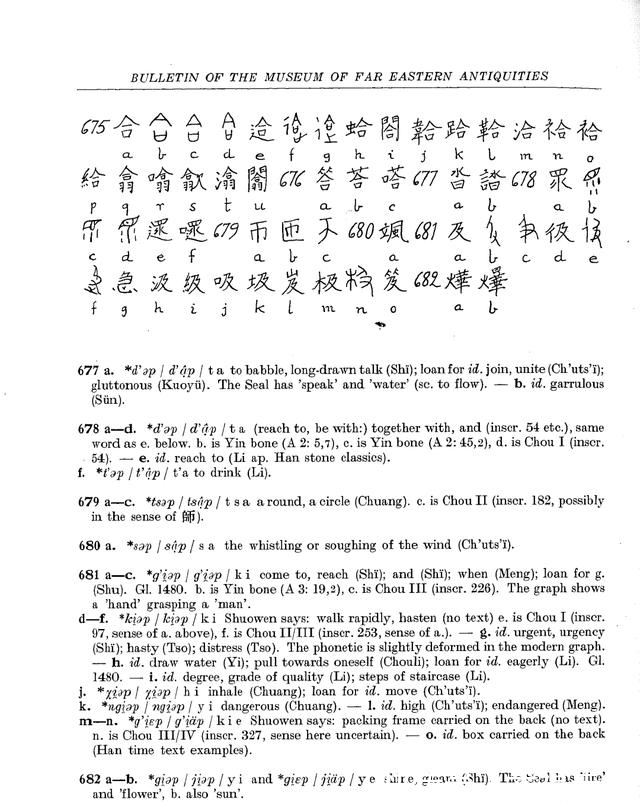

如上所述,《汉文典》中最引人注目的一点就是对于甲骨文材料和金文材料的使用。试想一下,如果高本汉对这些材料的了解是欠缺的话,很难想象他是如何在《汉文典》里把这些可爱的小东西排好位置的。从相关的材料记载看,高本汉在编著《汉文典》前,已经发表了《中国青铜器中的商与周》(1936)、《中国青铜器的新研究》(1937)和《中国青铜器的年代》(1937)等与金文研究相关的成果。这正说明了他是在充分掌握这些“三代”材料的基础上展开工作的。

《汉文典(修订本)》英文原版

除了金文之外,高本汉注意到使用中古成书的韵书(如《切韵》等)将对研究上古汉语语音造成干扰,所以在考察具体字的语证上,他总是以汉代以前的文献材料作为最开始的出发点,进而一步步去梳理字的字义。

文章来源:《古汉语研究》 网址: http://www.ghyyjzzs.cn/zonghexinwen/2022/0111/590.html

上一篇:《温州话辞典》掀起温州话学习热解码古汉语里

下一篇:传抄古文整理与研究